本文

子育て講座「親子の防災・減災のお話」を開催しました

令和7年9月16日(火曜日)、あかり助産院院長 西村美津子先生をお招きし、親子の防災・減災についてのお話をしていただきました。西村先生は助産師として活躍されている中、大阪府北部地震を経験され、それをきっかけに防災士の資格を取得されたそうです。

地震、台風、津波等の災害は自然に起きるもので防ぎようがないかもしれません。ですが、災害に対して備えることはできます。今回の講座では今できる備えについて、参加者の方々と一緒に考えていきました。

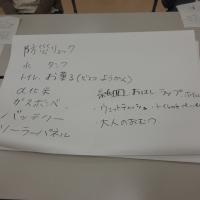

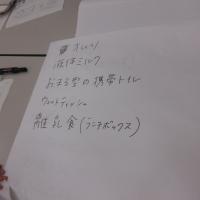

まず、災害時には断水と停電は起こるものと想定し、7日間は生きのびるための備蓄が必要です。また家具を固定すること、避難場所や家族との連絡手段を決めておくことが大切と教えていただきました。どこかから救援が来ると思い込まないで、自分の家は自分で守れるように用意する意識も大切であるとお話してくださいました。それを踏まえ、自宅にはどのような防災物品を準備しているか、グループワークをしました。書き出してみると足りないかなと感じたり、他の方の意見を聞いたりすることで新たな気づきがあったようです。

災害発生時に7日間生き残るために必要なものとして、水、食料、電灯等、ガスコンロなどの調理器具等があります。水に関しては一人につき一日2リットルは必要です。7日で14リットルを家族分、用意があればとのことです。食べ物に関しては、日常でよく食べ、日持ちする缶詰やレトルト食品等を多めに準備し、食べては買い足しをするローリングストックをおすすめされていました。

また子どもがいる場合の備えについても話し合いました。特に赤ちゃんがいる家庭ではおむつや液体ミルク、そのまま食べられる離乳食も必要になってくるかと思います。用意するポイントとして、赤ちゃんの成長は著しいので6か月先を見通して用意しておくと安心とのことです。

持ち出し袋に関しても触れられていました。持ち出し袋は持ち出しやすい場所、例えば玄関、車、2階などに置いたり、またそれぞれに分散させて置いたりする方法もあることを話されていました。また逃げる際にお子さんと、はぐれてしまうということもあるかもしれません。リュックを背負えるお子さんであれば、ジュースやお菓子等を入れたり、保護者の連絡先を入れたりする方法も工夫の一つと話されていました。

他にも、避難に踏み切る目安のお話や避難所でのこと、正しい情報収集の仕方など、ポイントごとに教えていただきました。またご家庭で防災の日を作って、防災食のご飯を食べてみたり、簡易トイレを経験してみたりすることも、家族で防災について意識が高まるのでお勧めされていました。

人は“きっと大丈夫だろう”と都合よく考えがちです。ですがいざというときに、家族を守るには備えが必要です。いつ起こるかわからないからこそできるだけ早く、もしもの備えを進めていきたいですね。9月は防災月間となっていますので、講座に参加せれていない方も、ぜひ備えについて見直したり考えたりしていただきたいと思います。